长征计划——延安

看场地计划

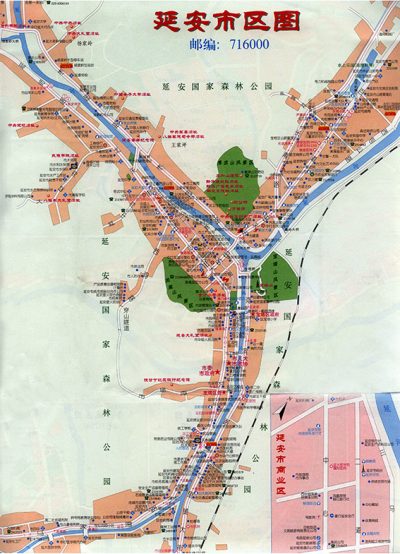

延安

时间:2006年5月20日至9月30日

地点:延安

艺术家:冯梦波、梁玥、缪晓春、史金淞、喻红、钟飚

延安各地实施的作品&展览

延安

时间:2006年5月20日至9月30日

地点:延安

艺术家:陈少峰、董钧和他的团队、郭凤怡、何晋渭、洪浩、姜杰、李放、李洋、李阳、梁玥、刘大鸿、马文、缪晓春、邱志杰、沈晓闽、舒勇、隋建国、王书刚、王卫、宋冬、肖鲁、肖雄、颜磊、喻红、岳路平、朱发东、Dan Mills、Dmitry Gutov、Luchezar Bodeyvich、Trinh T. Minh-ha and Ulrike Ottinger

延安艺术教育座谈会

延安

时间:2006年5月21日至23日

地点:抗大宾馆、延安大学大礼堂,延安

“长征计划:延安”北京汇报展

延安

时间:2007年2月3日至3月25日

地点:长征空间,北京

艺术家:蔡国强、陈少峰、董钧、郭凤怡、何晋渭、洪浩、姜杰、李放、李洋、 刘大鸿、梁玥、卢杰、马文、缪晓春、邱志杰、沈晓闽、舒勇、史金淞 、宋冬、隋建国、王卫、王书刚、肖鲁、肖雄、颜磊、喻红、尹秀珍、 岳路平、朱发东、中央美院实验艺术工作室

“长征计划:延安”北京汇报展

延安

时间:2007年2月3日至3月25日

地点:长征空间,北京

艺术家:蔡国强、陈少峰、董钧、郭凤怡、何晋渭、洪浩、姜杰、李放、李洋、 刘大鸿、梁玥、卢杰、马文、缪晓春、邱志杰、沈晓闽、舒勇、史金淞 、宋冬、隋建国、王卫、王书刚、肖鲁、肖雄、颜磊、喻红、尹秀珍、 岳路平、朱发东、中央美院实验艺术工作室

“长征计划”自2002年启动至今, 终于在2006年5月到达延安,艺术长征在延安做了什么?在北京798长征空间的这个大型展览,既是汇报,又是延伸。33件装置、录像、表演、摄影和绘画作品共构我们在延安所实施的与历史、 当下、社会、生活的链接现场。

自2002年实现至今,“长征计划”作为一个多角色的艺术和社会工程,一直在通过视觉展示的方式重访不同历史地理语境, 建立超越边界和极限的文化形态的链接。2006年5月,“长征计划”到达延安,通过与历史和当下的对话来考察全球化影响下中国社会文化形态的发展、乡村经验、社会总动员模式、视觉经济与和谐社会、视觉心理主体性建设。

2006年5月21—23日,在延安文艺座谈会六十四周年期间,由著名艺术家蔡国强发起、“长征计划”主办的“延安艺术教育座谈会”在抗大旧址和延安大学召开。邀请范迪安、许江、罗中立、陈丹青、朱青生、杨东平、胡和立、皮道坚 、费大为、刘小东、隋建国、吕胜中等30多位中国当代艺术和教育专家,讨论对艺术教育现状的认识,真诚的学术交流和激烈辩论,在社会上引起了巨大的反响和媒体的争相报道。

在延安,共有30多位中国当代艺术家参与实施了作品。通过考察和实践,以自身的或集体的生存经验切入历史发展大背景,使创作回归社会现实。来自国内外的艺术家以绘画、录像、雕塑、装置、表演、文献等方式在鲁迅艺术学院旧址、延安大学旧址窑洞、抗日军政大学旧址呈现给社会公众。

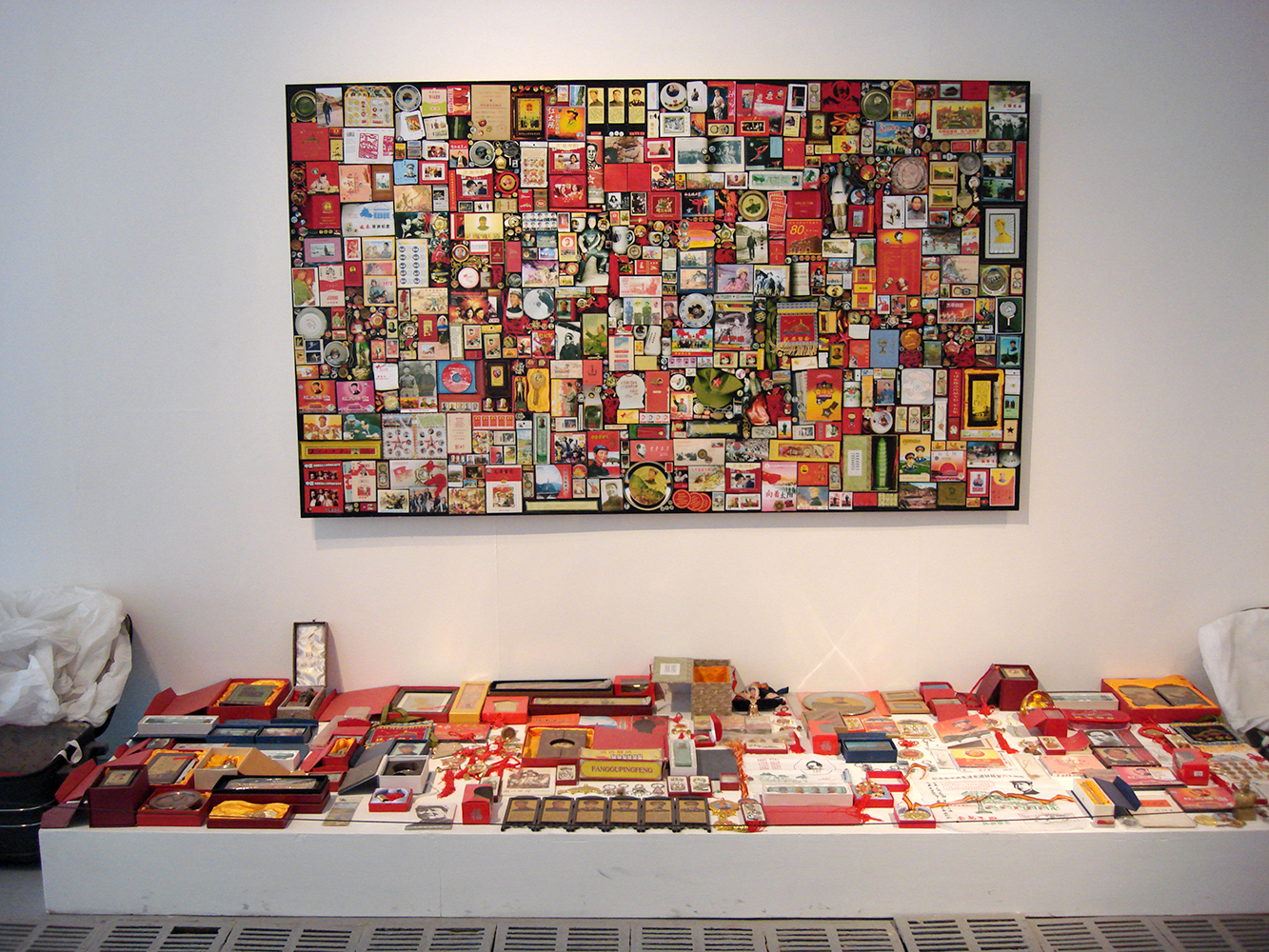

洪浩,《红色再生产》,2006

陈少峰,《信天游—关于陕北居民社会形象的调查报告之 – 红色延安》,2006

缪晓春,《飞向延安》,2006- 2007

喻红,《宝塔的姑娘》,2006- 2007

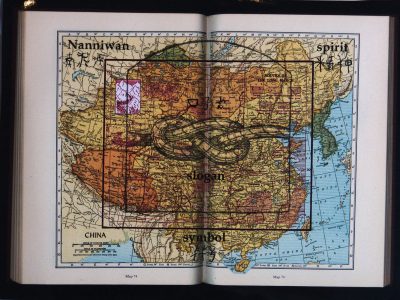

王书刚,《继续革命八里地》,2006

李放,《25000VS25000》,2006.5.18 – 22

颜磊,《第五系统》,2007

“长征计划”自2002年启动至今, 终于在2006年5月到达延安,艺术长征在延安做了什么?在北京798长征空间的这个大型展览,既是汇报,又是延伸。33件装置、录像、表演、摄影和绘画作品共构我们在延安所实施的与历史、 当下、社会、生活的链接现场。

自2002年实现至今,“长征计划”作为一个多角色的艺术和社会工程,一直在通过视觉展示的方式重访不同历史地理语境, 建立超越边界和极限的文化形态的链接。2006年5月,“长征计划”到达延安,通过与历史和当下的对话来考察全球化影响下中国社会文化形态的发展、乡村经验、社会总动员模式、视觉经济与和谐社会、视觉心理主体性建设。

2006年5月21—23日,在延安文艺座谈会六十四周年期间,由著名艺术家蔡国强发起、“长征计划”主办的“延安艺术教育座谈会”在抗大旧址和延安大学召开。邀请范迪安、许江、罗中立、陈丹青、朱青生、杨东平、胡和立、皮道坚 、费大为、刘小东、隋建国、吕胜中等30多位中国当代艺术和教育专家,讨论对艺术教育现状的认识,真诚的学术交流和激烈辩论,在社会上引起了巨大的反响和媒体的争相报道。

在延安,共有30多位中国当代艺术家参与实施了作品。通过考察和实践,以自身的或集体的生存经验切入历史发展大背景,使创作回归社会现实。来自国内外的艺术家以绘画、录像、雕塑、装置、表演、文献等方式在鲁迅艺术学院旧址、延安大学旧址窑洞、抗日军政大学旧址呈现给社会公众。