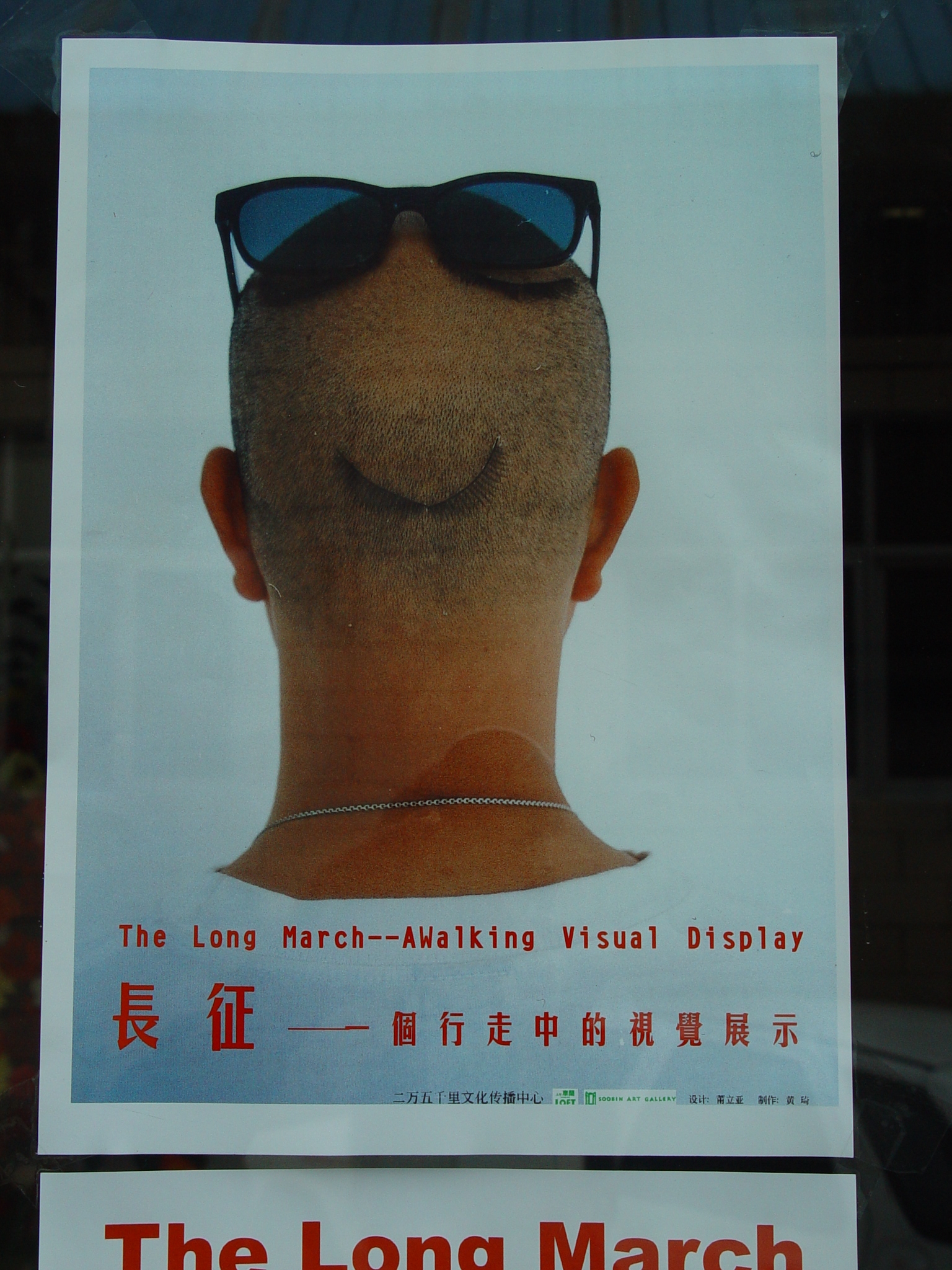

长征——一个行走中的视觉展示

作品《难民共和国》展在原中华苏维埃中央临时政府前展出-2-400x300.jpg)

第一站:江西瑞金

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年6月28日至7月7日

第二站:江西井冈山

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年7月8日至7月12日

第三站:广西道中

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年7月13日至7月18日

第四站:云南昆明

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年7月21日至22日,8月2日至5日

第五站:云南丽江

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年7月23日至7月27日,2002年7月31日至8月1日

第六站:云南/四川泸沽湖

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年7月27日至30日

第七站:贵昆列车上

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年8月6日

第八站:贵州遵义

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年8月7日至12日

第九站:贵州茅台

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年8月13日至15日

第十站:四川大凉山西昌卫星发射站

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年8月16日至21日

第十一站:四川磨西

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年8月22日至27日

第十二站:四川安顺场到大渡河

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年8月28日至9月1日

全程实施作品

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002

艺术家:瞿广慈、邱振中、宋冬、尹秀珍、王波、琴嘎、邱志杰、英格·甘特、姜杰、王劲松、姚瑞中、邵译农、慕辰、肖鲁、沈萌、肖雄、丁洁

第四站:云南昆明

长征——一个行走中的视觉展示

时间:2002年7月21日至22日,8月2日至5日

策展方案

昆明艺术界近年来异常活跃,在西坝路机模厂院内的创库集中了井品画廊、上河车间、诺地卡中心及潘德海等三十多位名画家的画室。后新街上河会馆是一个集住宿客房、工作室、咖啡吧、小展厅多项功能于一体的俱乐部。这些艺术机构与在大理兴起的艺术家工作室群落,在丽江出现的木王府驿栈等形成一条资源共享广泛合作,功能强大的艺术生态链。并且,与当地政府和媒体都形成了非常友善和相互理解的关系。他们在北京、上海这样的所谓艺术中心之外建立了艺术生态的自足系统,且毫不封闭,利用叶永青这样的领袖人物的国际经验、国际关系而越发走向国际化。

云南艺术生态的特征是以宽松和合作的心态,积极地开发和整合本土本地的一切社会资源,转化为全球性对话的立足点,这对于正在成长中的中国艺术体制是具有典型意义的,也正与李天炳在无电力的条件下用天光曝光摄影共享着一种自力更生和不信邪的精神——《长征》艺术活动到达陕北南泥湾时还将再次涉及这一议题。

乘中巴回桂林。

晚上,发现英格甘特作品所需的卫星定位仪遗忘在中巴车上,忙打电话回阳朔试图追回。在长征队伍离开后还在散发长征明信片的宾馆老板,在为人民服务的感召下走遍全城开始为我们寻找卫星定位器。

7月19日

卢杰先乘飞机赶到昆明,参加当晚上河创库举办的刘虹、甫立亚画展开幕式,这是《长征》在昆明站的第一个活动。甫立亚在开幕式上实施了她为将于泸沽湖与朱迪·芝加哥对话而做的作品《水问》的第一部分。

下午,即把创库内上河车间的叶永青办公室变成了临时办公室,忙碌起来。纽约长征基金会董事沈萌,带来了他们一伙“长征宣传队”在纽约徐冰家中的最新工作成果,是王功新、林天苗夫妇、沈萌一家、蔡国强夫人吴红虹及女儿文悠、陈箴夫人徐敏、生物科学家俞从容、马篱梅等请徐冰教他们用新英文书法书写长征标语。徐冰还特地为《长征》设计了一个由镰刀、锤子、毛笔组成的标志。邱志杰立刻在电脑中将这些新材料做成了《长征》文化衫、旗帜、纪念章的印刷图样,刻盘并复印。这一来,除了明信片,我们又多了很多可灵活运用的宣传工具。

同日下午,“瞿广慈”背着瞿广慈塑像一一造访了创库画家段玉海、栾小杰、刘建华、叶永青和正在创库旅居工作的英国艺术家克里斯的画室。

经由艺术家叶永青联系好讲武堂场地。

布展毕,一行人赶赴上河会馆,在二楼小展室重新布置了在瑞金展出过的李天炳、李金城父子摄影展。之所以在昆明再次展出李天炳摄影,与《长征》在这一站要讨论的昆明艺术生态有关。

当长征队伍到昆明时,英国年轻的艺术家克里斯和鲍利正在创库的工作室里工作,而他们人住在上河会馆,他们的作品展《是与非》也将纳入“长征”在八月三日在创库的活动内容。

晚上,云南本地的艺术家们齐聚在上河会馆,由主策展人卢杰主讲,介绍了长征至今为止前三站的成果。

7月22日下午,“教化——当代艺术展”在讲武堂开幕。

徐冰的新英文书法字帖和描红本一套套地摊在窗台上,观者可以拿备好的笔墨当场练习,引起了许多互动。“长征”宣传队的成员,卢杰、沈萌之子小毛头沈,也在纽约是徐冰的入室弟子,在讲武堂就成了小老师教其他小孩写新英文书法。

第二展室里是马晗的《白衬衫素描讲习班》,马晗将一件件白衬衫浆得发硬,使之便于塑造。白衬衫被悬挂在空中状如飞鸟,一群学童拿着画夹坐在其下写生,马晗当场指导小孩们画素描。现场写生结束后,一批空白的白衬衫被分发给儿童们作为“家庭作业”,让孩子们在其上直接作画后收回作为该作品的第二部分。分发完毕衬衫,马晗邀请在场的艺术家和观众,在讲武堂院内,用白衬衫代替血衣,按王式廓的素描名作《血衣》的构图进行了摆拍,叶永青欣然在其中扮演了被批斗的老地主形象。卢杰在现场接受了影视片队伍的采访,就空间和历史语境的意义和艺术教育的话题介绍策展意念,话题以血衣向白衣转换的观念的物化和艺术的关系展开。

第三展室中是两件老作品,张培力的《标准发音——水辞典》和宋冬的《又一堂课,你愿意跟我玩吗?》。

第四展室里,何迟的大字拼音教程正在进行。何迟将三十七首毛泽东诗词用同音异体字重新书写,制作成一套挂图和一套廉价草纸油印的课本。座位是向日葵花盘,观众们坐在花盘上,用摊开在地上的课本由何迟本人领读诗词。上课的小朋友们没有学过《七律-长征》,他们对历史的进入是同过同音异字进入的声音和视觉的经验。

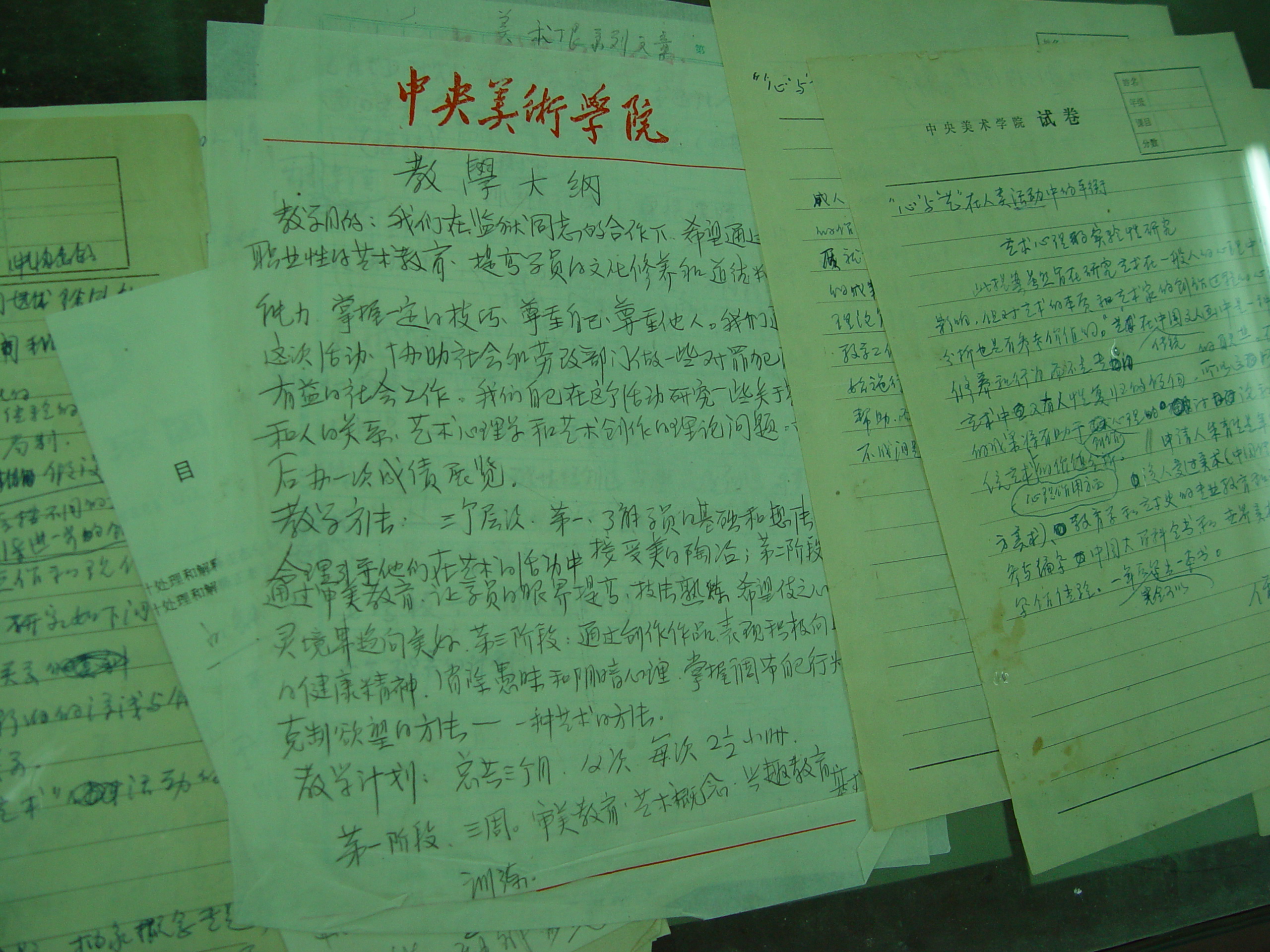

第五展室是朱青生、朱岩、孔长安、丁彬合作的《犯人水墨个案》。他们四位作者早在l986年就读中央美院研究生时就进行了这个作品,其性质类似于社会学调查。水墨画成为对于北京监狱中囚犯的一种教化手段。不同囚犯的个性跃然纸上,提出了专业与业余、内心表现与审美、学规范与移性情之间的多种关系。现场展出了朱青生等人的工作图片、教学大纲、 通信和画册等实物。一幅犯人手绘在手绢上的山水斗方笔墨颇精,格外引人注目。

展览在讲武堂持续展出一周。

晚上,卢杰、邱志杰在上河创库与聚集在昆明的各地将前往泸沽湖实施作品的女艺术家们开会,研究后一致通过了将要在泸沽湖实施作品的内容和程序。

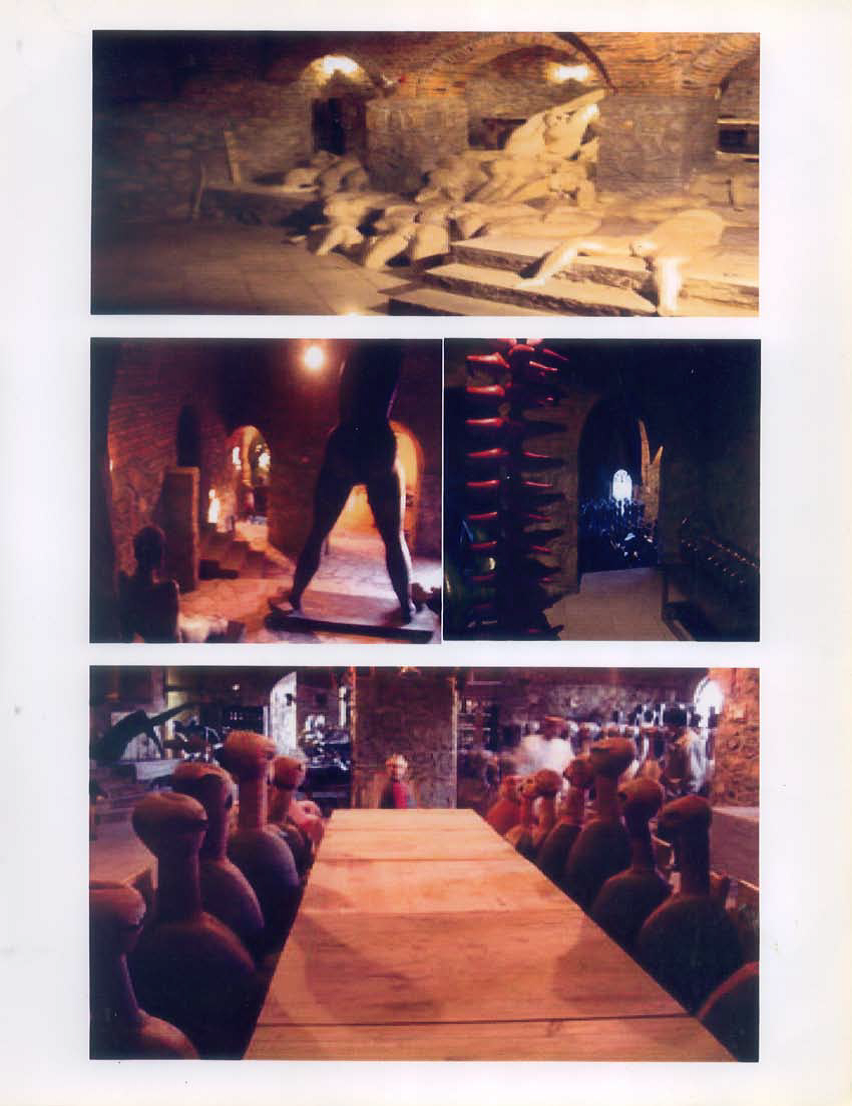

彝族雕塑家罗旭,几年前贷得数百万款项在昆明郊区一方土坡上营建了一座土著雕塑巢。一个“巢” 字,道尽了这片建筑群的怪异风貌。罗旭的营建方法的确如蚂蚁筑巢一般。据说,他只是用白灰在山坡上画了数个圆圈,找来工程队说我用竹竿指向哪里你们就盖向哪里,屡次试错终成最合理的结构。最后盖成的建筑体外形如馒头,内部空间大小高低错落,层次丰富形同迷宫。大室多有高穹顶,拱梁互相支撑如中世纪教堂,以天窗及在墙体打孔的方式采光。这座像植物一般生长出来的建筑被罗旭当作他自己的雕塑作品陈列馆,十几年间创作的各种风格的雕塑散布在这座巢穴的各个角落。

在《长征》考察踩点阶段,策展人初访罗旭土著巢,因其雕塑建筑环境用光的综合效果所震撼,更因这样一种蚁王式的个人艺术态度所感动。他令人联想到超现实主义的先驱邮差谢瓦尔的拾来物宫殿。因此,长征策展人特意选择了一种新兴的最具现场性的艺术样式 —— 声音装置艺术,集中在罗旭土著巢展出,而土著巢独特空间的音效亦足以为声音艺术提供理想契机。期待能借二者的相连,从地方文化的意义和物理身体的意义等不同层面来阐发”现场” 的价值。

土著巢中,喻晓峰、任前、马杰的作品己就绪,带有互动性的李川、李勇的作品还在安装中。这五位来自重庆的艺术家也是一年前在北京芥子园举办的国内第一次真正意义上的声音艺术展的参加者,即中国第一代声音艺术的实验者。他们都非常年轻,作品却日趋成熟,现场工作令人放心,《长征》队伍便赶回城里为晚上的开幕做准备。

8月3日

这次展览集中了国内数位当红的架上画家作品,但是在策展理念上采取了”迂回” 的原则。即在作品方面不直接展出画家们的那些己为大家熟悉的代表性作品,而是关注其创作的背景、素材和痕迹,更关心那些”成品” 被塑形的机制与过程而不是其结果;在人选方面,选取的原则是否曾与昆明创库发生过关系。

例如,通过重构老照片风格来探索当代中国人心灵史的张晓刚,在这次展出的是一套摄影作品《证件》。该系列包括了张晓刚从小到今几十种不同的证件,从四川美院的学生证、献血证、美协会员证、结婚证、工作证、参加马克思主义短训班结业证,到最新的驾照、房产证,和一张北京市的暂住证。暂住证上的”来京目的”写的是 ”务工经商”,联想到晓刚的画,他的名望,这样的描述在令人捧腹之余更令人深思社会定位准则的冷酷和僵化。个人的一生被科层化的体制社会从各种角度管理和塑造,镶嵌在一个复杂的经济系统和意识形态网络中。《证件》中的人像都是所谓的标准照,可人们在这些证件中看到的却是同一个人迵异的面貌。是社会角色定位带来的多面性,也是社会变迁和生命成住灭坏的演进留下的痕迹。而这个以权威的姿态为身体提供证明的社会概念系统,自身也在向他处不可测地运动,在瓦解崩溃中重构着。《证件》是张晓刚个人生涯的鸿瓜雪泥,却与他的《大家庭》系列油画同样,无表情地直面着个人与社会的沧桑。

叶永青多年来往返于国内外,为本地带来国际经验与视野,至今已用了五本护照。这五本护照造就的不是一个旅行家,而是一个既具有开阔的国际视野,又对地方风物世情有着细腻把握能力的人,一个远不止是艺术家的大艺术家,于是也就造就了我们今天所展出的昆明创库。叶永青的装置《从这里到那里》正是他个人与创库的这段故事。叶永青的护照每页签证的复印件平铺在地面组成了一条长长的通道,而在通道的头尾和中部各有一张彩色照片。起点处是旧厂房,当年创库被改造前的模样;中部,叶永青自己的工作室,疏朗地放着几张他那拙稚天然的画;最后一张照片,在签证复印件走廊的尽头,顶到了对面的墙根,是在创库改造为艺术空间后所举办的第一个展览,一个名为 ”未完成” 的学生作品展。学生们在展厅里举着 ”未完成” 的标语的合影,成为一位国际旅行者的座右铭。镶嵌在旅行中途的,是个人的艺术世界,一头连接着社会的陈旧的硬体,一头连接着敞开了的空间,鲜活的来者。

在上河车间的一角,一份画家宋永红访谈的录音整理手稿吸引了很多人。前面桌上,电脑幻灯演示文稿一张张地展示着北京艺术圈的生活:画室,饭局,饭局,画室。一个疏密松紧时常变动的人际系统,一种知识共同体,一种过分专业的认同,它所基于的基础是多样的:年龄、地域、性格和经历、名望、钱,甚至于饮食的口味和艺术的风格。

成都画家杨冕提供了一个电脑三维动画制成的城市住宅 ”理想小区” 楼盘的演示录像,反讽地杂糅了对于美丽新世界的恐惧与焦虑。昆明创库的画家张仲琪则用相机记录了一位老红军在当今寂寞平静的日常生活。

杨少斌的照片《朋友》是他为油画创作拍摄的素材。照片上是激烈地扭打的人,是杨少斌的朋友们。岳敏君的录像装置则看上去和人们所熟悉的他的架上画风马牛不相及。那是一个贫困的山村小学的调查和采访,镜头中不断闪过的是污秽的脸,破旧的衣服和纯朴好奇的眼神。它们还是让人想起老岳的画面,那些露着牙狂笑的脸在这种对比下显得世故。

在创库的其他墙面,不同时期在这里工作过的国际艺术家们留下的小型作品逐一登场:鲍利的录像《鸟》,丽莎的物体作品《首饰》,高桥知子的照片拼贴等。它们的出现与楼上的创库画家开放工作室展共同构造了几年来创库历程的现场存在。

典诺地卡艺术中心,参观长征的另一个项目《蜕 – 大理水墨工作室作品展》。

大理水墨工作室是前年由栗宪庭和叶永青策划,在新加坡蔡斯民先生资助下得以实现的一次现代墨戏。张晓刚、周春芽、毛旭辉、方力均、刘炜、王广义、岳敏君、杨少斌等著名艺术家云集在大理的工作室里进行了一周的水墨创作。接受过西式的学院训练的油画家们遭遇传统水墨材料本身就激发起期待,而这种笔会雅集式的共同工作模式,更是引人去反省现存的教育 – 创作 – 展示的模式是否是唯一的可能,更多游戏方式始终存在着,可能贴近地方文化的心理构架?带着这样的问题,人们在观赏诺地卡中心中各种各样另类的水墨作品时,始终在用心地寻找它们与画家们为人们眼熟的经典图像之间的蛛丝马迹,时而为其间风格上的联系得到证实而感到靠谱,时而为其断裂而感到惊奇。

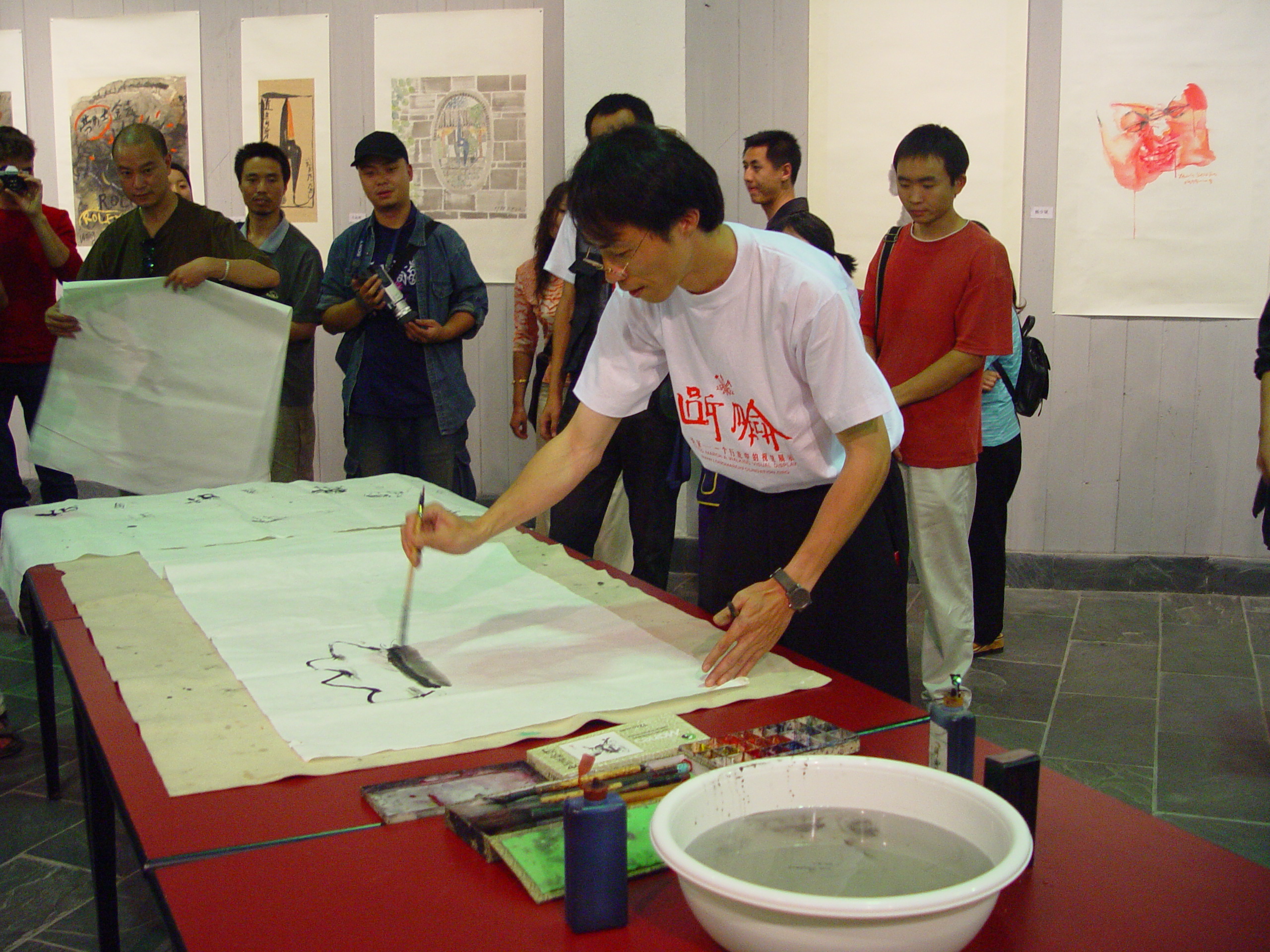

雅集式的交流方式正是《长征》策展人所乐于看到的。于是,在当晚八点半,一个水墨笔会在众人围观下开始了。卢杰率先挥毫画下了由雪山草地组成的一顶红军帽,张晓刚接着补上了他的画面中常见的忧郁的对眼,接着岳敏君、毛旭晖、蔡斯民一一上阵……好端端的一张宣纸终于变得不可收拾,在大画家们纷纷退避之后,卢儿毛头、张女欢欢等下一代开始登上舞台,一场笔会最终演变成一场儿童画大涂鸦。

大厅里,罗旭的陶土雕塑俑人组成合唱队一般的阵列,在挑高的穹顶下极似教堂的氛围,这里用大投影放映了《长征》主干队伍随身带来的一批与声音有关的录像作品。

王功新的《卡拉OK》,从技术角度讲,首先是一种视觉的游戏。过分逼近口腔的镜头画面中充塞巨大的牙体,给人带来生理的紧张与不适。通过数码技术牙齿上叠加的手持麦克风嘶吼的人们的形像,尤其是赤膊”膀爷”—— 是充满市井气息的北京胡同中的人们。他们的形象被放在口腔中时形成了对口腔的施暴:口腔这样一个必须保持卫生的极个人的空间被一种大众娱乐方式变为公共空间。那些人在唱卡拉OK,用他们的口腔发出同样的声音。模仿卡拉OK录影带上的移动声音标志邀请观者介入,其实是这段录像侵入观者口腔的一个借口。精妙的声音处理是王功新录像作品重要特点,巨大的嘶吼声引起下意识的内模仿,则是这件作品的成功之处。

乌尔善为爵士音乐节舞台所做的录像取名为《进化爵士》,画面上是天旋地转的数字与各种各样的涂鸦,配合着陈迪里的MiDi音乐,把土著巢的空间烘染得迷离诡谲。

8月4日陈晓云的《谁是天使》是音画错位策略的典型,画面是人们在各种场景中蹦跳,因为双脚着地的镜头被剪去,人就在半空中抽筋似地上下跳动,这样的画面被不可思义地配上了狗吠声,似是无厘头式的拼贴,又似乎暗示了一种遥远的因果关系。

杨振中的《轻而易举》是作者手托上海东方明塔电视塔模型的画面。为了保持塔身不倾倒,杨振中在背景的空间中来回调整着身体的位置。他的注意力集中在指尖上的 ”东方明珠”,而使移动的脚步成为下意识的动作,这下意识的脚步声在录像中却被放大为巨响,与画面中晃动的电视塔模型形成了威协性的关系。

周啸虎的《童谣》就题材而言也与声音的传递密切相关。围成圈的儿童一个挨一个地耳话传递一句话,直到这句话被听错–—有时成为抽象含混的音节,有时则变形为另一句话……

这组录像从心理、物理、社会性等各种角度展示了声音在当代艺术的感性现场中所扮演的重要角色,为土著巢中几件声音艺术新作的出场提供了有效的心理背景。从大厅往里走,观众被台阶上的粗陶碗制成的油灯引导着进入迷宫深处。一个暗室套着一个暗室,空中到处悬吊着惨淡的油灯,墙角里偶然会看到一两个倒卧的稻草人。黑暗中,耳旁远远地传来细微的铃铛声,越往里走,油灯也越来越多,你开始需要留神不要碰到它们。铃铛声也越来越清晰可闻,远处是星星点点的灯火。循着铃声拾级而上,忽然感到一种热气,一种动物的鼻息声。借着微弱的油灯光,你会发现一头牯牛正在啃倒在地上的稻草人,铃铛是吊在稻草人和牛尾巴上的,随着牛的咀嚼不时发出声响。这是任前的作品。

与任前作品的静谧和疏散形成对比,喻晓峰的《爆笑》则显得疯狂又简约。在一个圆形空间内,观众看到地上一口盛了墨汗的大圆锅,上方悬挂着十几个小随身听,发出一片嘈杂含混的新闻广播声。随身听是用细线悬挂在几支点燃的香之上的,每当香头烧到悬挂随身听的绳头,随身听坠下,溅落在大锅中的黑水中,溅落的声响触发声控音响,空间中忽然爆发出一阵狂笑。这是 ”自动” 的 ”互动” 声音作品,在其设计的自身内部预设了运动与转折,由于香和小录音机的数量多,对观者而言,运动的发生同样是不可预料的。

在土著巢的另一组空间中,是李勇、李川和马杰的作品。

李勇的作品《进城•出城》是整个土著巢声音展中最为骚乱的。他异想天开地把两辆三轮摩托车开进了土著巢内部怪异的空间。这是在中国城市的城乡结合部经常可以看到的带雨蓬的三轮摩托,噪音和油烟都大,坐起来并不舒服,但是便宜、方便,是多快好省地致富道路中的中国的典型事物。李勇乘坐这样的三轮摩托在土著巢与昆明城来回跑时获得了灵感。他拍摄了两段录像,一段是由城外进城,另一段自然是从市中心向郊区走。录像中景物的渐次变换叙述了城市与乡村,现代文明与低水平的基本经济模式之间的混杂。经济改革阵痛和后现代文化混合中中国城乡所呈现的骚动与粗糙、颠狂的活力与欲望历历在目。两台电视机在两辆真的三轮摩托上播放,观众需坐上摩托车座位上来看这录像。然后,摩托车在并不宽敞的空间中开动起来,有助手拽着电视机的电源线让车子尽量的开得舒畅,但这是不可能的,空间中到处是罗旭的雕塑,车子在里面绕着开本身就左右为难,两辆车还经常互相堵住去路。到处是牵制和尴尬,是进退两难,耳旁是发动机无奈的轰鸣。运动是被抑制的,只有运动的欲望在其中发酵。

从李勇的作品往里走,观众们走上一条红色的木制通道,通道上嵌着一排白色脚印。踩着这些脚印往里走,空间中依次响起一个个声音,十几个脚印组成了一句话:”沿着有中国特色的社会主义道路前进”。原来每个脚印下都连接了预录了声音的设备,脚步踩在每个脚印上都会发出一个字的发言。这种体验是怪异的,人们其实可以不踩在这些脚印上,但他们一遍遍地反复地试着,白色的脚印自身也是一种诱惑,在吸引着参与者的脚步。这是李川的新作。

走过李川的过道,人们进到一间会议室一般的屋子。正中是巨大的桌子,铺了白桌布。一只大草鞋—— 是红军穿的那种草鞋的型式,但有近两米长,悬吊在桌子的上方,左右晃荡着。草鞋当然应该是成对的,只是另一只小得多,是正常草鞋的尺码。小草鞋被固定在一台电动玩具装置上,在桌子上无序地乱跑。两个草鞋之间被一条红线连接着。小草鞋车的运动拽动了大草鞋,但红线又牵制了它的运动范围。而被小车影响的大草鞋在空中的摆动又不断改变着小车的运动范围。两只鞋之间形成互相制肘的干尴尬关系—— 一个波普尔的 ”情境逻辑” 概念的生动案例。大草鞋巨大的阴影落在白桌布上,小车在阴影下吱吱叫着走动。小车上却又另有机关:一只排刷被固定在车身后,车里暗装了颜料筒,于是当小车开动时,便在桌布上留下笔痕,像红色的血迹。由于大小草鞋之间的运动关系是互为因果的,最终形成的笔痕轨迹完全不可测定,在白桌布上留下的是一幅与意志无关的抽象画,色彩有干湿浓淡,是马杰不断往里加颜料的结果,留下的则是左右为难的痕迹。

这是整个土著巢几件声音艺术新作的共同特点是一种对 ”影响” 和 ”牵挂” 的描述占据了叙事核心。这种影响与牵挂有时是具体为一条红线,一根电线,有时隐形为一种声音的诱惑。这里没有一种运动是自由的,而影响的主体却又多种多样,有时似乎指向一种因为《长征》而引发的红色的记忆与想象,有时是某种流行的意识形态话语,有时是一种乡土经验,而有时则仅仅取决于技术,一些形而下的技术,呈现为空间的因素。

领略过几件声音艺术的新作,观众们发现声音或许只是一个借口,更重要的概念在这里是运动与现场。

人们回到土著巢大厅的空间里时,忽然下起了大雨,雨水顺着缝隙进来,滴落在投影机和电脑上,破坏了人们对土著巢建筑方式的迷信,声音艺术展在一片雷声中完成,也算是人天感应。

罗旭写在土著巢前的长征标语

王功新作品《卡拉OK》

喻晓峰作品《爆笑》

陈晓云作品《谁是天使》

周啸虎录像作品与罗旭的雕塑相得益彰

李勇作品《进城·出城》

“沿着有中国特色的社会主义道路前进”李川新作

晚上的计划是前往几公里外的蹉跎村去放映蒋志的纪录片《食指》。

蹉跎村得名于八十年代的电影《蹉跎岁月》,是文革后期知青聚集的地方,也正是那部反映知青生活的电影的拍摄地点。如今的蹉跎村到处是装饰着罗马柱式的KTV歌厅和农家菜馆。当年的知青不少下海成了大款,这里便成为他们追念青春的精神与物质消费场所。蒋志的纪录片拍摄的人物食指则是最有代表性的知青诗人,他的诗歌曾在全国知青中传抄,一首《相信未来》在蹉跎岁月中抚慰过无数伤痛绝望的青春。食指因为诗歌而获得希望,肉体却被意识形态所摧毁,至今还在北京的一家精神病院里书写着生命。把《食指》纪录片拿到蹉跎村去放映,策展人的深意不言自明。

由于修路和大雨,去蹉跎村的道路已经不通。卢、邱两人斟酌半天,决定改变这一计划,所有人马回到昆明市区,在一家知青餐厅放映了蒋志的影片。知青餐厅中有大幅的毛主席像,投影就在画幅之下……

8月5日

在泸沽湖实施了作品的十几位女艺术家们意犹未尽,在云南艺术学院美术馆的支持下,发起了泸沽湖创作的汇报展。这是由《长征》参与的艺术家自发行动的项目,艺术家甫立亚和申玉主要负责推进,客观上看,也是昆明艺术生态之良好的又一个例证。

云南艺术家院美术馆非常开放地接受了所有泸沽湖女性艺术计划的展品,短短几天时间,就布置成一个信息全面的资料展。说是资料展也并不确切,像朱迪·芝加哥的画幅由奇地山庄移到美术馆中,孙国娟的软糖装置作品由摩梭人的火塘屋移到展场,母系社会的语境只是在物质空间上遁去,作为概念空间却是始终在场的。这些作品也应视为原作的重现。

刘虹是作为女艺术家甫立亚等人的朋友到泸沽湖当旁观者的,旁观者看到的是有趣的一面:每一个表演艺术作品在实施时,总有一大片摄像机、照相机镜头对着。行为本身是否会因为镜头的出现而失去它的”自然” 而沦为作秀?而如果没有良好的记录,行为无法借助于媒体而进一步传播,在这个信息时代,这种无法传播的行为会在价值上打折扣吗?刘虹因此拍摄了一批相关的照片,全是充满暴力感的镜头指向对象的镜头,其实这也正是策展人每次观察到的,也许刘虹的角度是反讽的,在策展人看来,这一事实之不可避免本身呈现出当代艺术体制的内在悖论,也把行为–体验–表演之间的阀限摊在了桌面。于是,把长征队伍所摄的大量此类照片慷慨地提供给刘虹作为素材。

下午三点,展览开幕,在介绍了艺术家之后,卢杰就《长征》昆明项目得到本地艺术家的支持做了表达感谢的讲话。甫立亚宣读了回到美国的朱迪·芝加哥写给女艺术家们的一封信。”瞿广慈” 雕塑始终静坐在前排。

昆明艺术界近年来异常活跃,在西坝路机模厂院内的创库集中了井品画廊、上河车间、诺地卡中心及潘德海等三十多位名画家的画室。后新街上河会馆是一个集住宿客房、工作室、咖啡吧、小展厅多项功能于一体的俱乐部。这些艺术机构与在大理兴起的艺术家工作室群落,在丽江出现的木王府驿栈等形成一条资源共享广泛合作,功能强大的艺术生态链。并且,与当地政府和媒体都形成了非常友善和相互理解的关系。他们在北京、上海这样的所谓艺术中心之外建立了艺术生态的自足系统,且毫不封闭,利用叶永青这样的领袖人物的国际经验、国际关系而越发走向国际化。

云南艺术生态的特征是以宽松和合作的心态,积极地开发和整合本土本地的一切社会资源,转化为全球性对话的立足点,这对于正在成长中的中国艺术体制是具有典型意义的,也正与李天炳在无电力的条件下用天光曝光摄影共享着一种自力更生和不信邪的精神——《长征》艺术活动到达陕北南泥湾时还将再次涉及这一议题。

乘中巴回桂林。

晚上,发现英格甘特作品所需的卫星定位仪遗忘在中巴车上,忙打电话回阳朔试图追回。在长征队伍离开后还在散发长征明信片的宾馆老板,在为人民服务的感召下走遍全城开始为我们寻找卫星定位器。

7月19日

卢杰先乘飞机赶到昆明,参加当晚上河创库举办的刘虹、甫立亚画展开幕式,这是《长征》在昆明站的第一个活动。甫立亚在开幕式上实施了她为将于泸沽湖与朱迪·芝加哥对话而做的作品《水问》的第一部分。